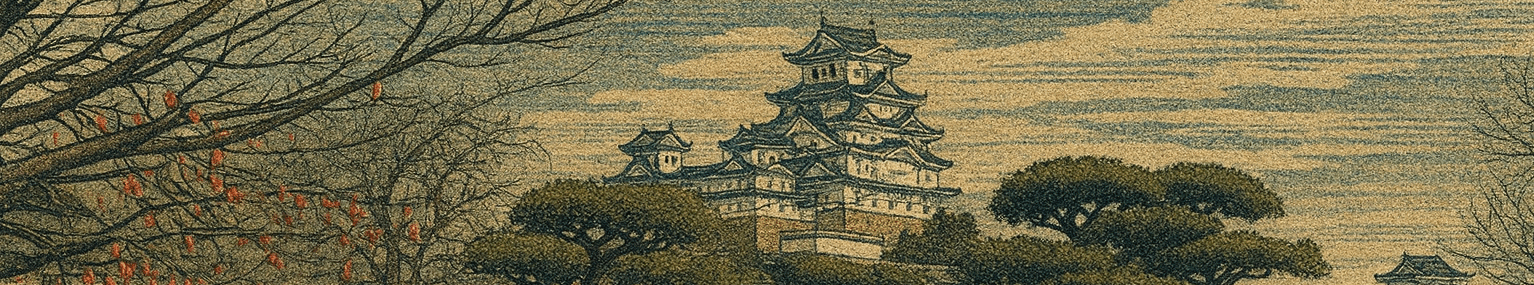

瀬戸内周辺の城巡り、2城目は現存12天守のひとつ丸亀城です。丸亀城は、標高約66メートルの亀山の上に築かれており、日本有数の高さの石垣で有名なお城です。

実際に、丸亀城の入口から天守までは意外と距離があります。丸亀城は急な坂道をぐるりと登っていく形になっているのですが、訪れたのは真夏。強い日差しの中を歩き続けるので、思った以上に体力を使いました。

天守へは大手門を通り登城していきます。手前にある大手一の門をくぐると、その先は枡形になっています。

こちらが大手二の門です。先ほど紹介した大手一の門と合わせて、国の重要文化財に指定されています。江戸時代当時の姿を今に伝える貴重な建造物で、重厚な木造の門を間近で見ると、往時の雰囲気を強く感じられます。

門の2階にも入ることができるのですが、現存建築物だけあって、木造のシンプルかつ無骨な造りになっていました。

さて、門を抜けると、炎天下の中をひたすら坂道で登っていくことになります。

その途中で目に飛び込んでくるのが、高さおよそ20メートルもの高石垣です。この見事な石垣は、丸亀城が「石垣の名城」と呼ばれる理由です。

ただ、この日は真夏の強い日差しの中だったため、雄大さに感動する前に、暑さで気持ちが少し萎えてしまったのも正直なところです。

それでもなんとか頑張って、三の丸までたどり着きました。ここからは、瀬戸大橋や瀬戸内海を一望できる雄大な景色が広がっていました。当時ここに月見櫓が建てられていたというのも納得のロケーションです。

とはいえ、やはり日差しを避ける場所がほとんどないので、長居はせずにそのまま枡形の通路を通り、二の丸へ向かうことにしました。

こちらが二の丸です。三の丸に比べると、日陰や腰を下ろして休める場所もあり、ちょっと一息つけるエリアになっています。さらにここには、当時「日本一深い」と言われた井戸が今も残されていました。

そして、いよいよ本丸へ到着です。ここには、現存12天守の中で最も小さい天守が建っています。当時の本丸には、四隅に櫓が建てられており、それらを渡櫓でつないで本丸をぐるりと取り囲んでいたそうです。

天守閣の中に入ると、現存天守ならではのシンプルな造りが目を引きます。装飾らしい装飾はほとんどなく、無駄を省いた木造建築がそのまま残されています。

また、現存天守ならではの“急すぎる階段”も健在です。角度がかなりきつく、まるではしごを登るような感覚なので、足元には十分注意が必要です。

そして、いよいよ天守最上階へ到着です。コンパクトな天守だけあって、最上階はかなり狭いです。

現存天守ならではの魅力は、天井の造りにも感じられます。装飾はほとんどありませんが、時代を経た木材の風合いや梁の組み方に独特の味わいがあります。

さらに、丸亀城は標高66メートルの亀山の上に建つため、眺めはまさに絶景です。天守最上階からは、丸亀の市街地はもちろん、瀬戸大橋や瀬戸内海までを一望できます。

帰り道に、三の丸から天守の裏側へ回ってみました。こちら側からは、二の丸と本丸の石垣越しに天守を眺めることができ、正面から見るのとはまた違った表情を楽しめます。こじんまりとした天守でありながら、高石垣の上に立つ姿は意外なほど雄大で、丸亀城の迫力を感じられるスポットでした。

全国に12基しか残っていない現存天守のひとつ、丸亀城。歴史的価値はもちろん、高さ約20メートルを誇る日本有数の高石垣や、天守から眺める瀬戸内海の絶景など、見どころが詰まったお城でした。

ただし、真夏の炎天下に訪れるのはなかなか過酷でした…。せっかくの石垣や景色をゆっくり楽しむためにも、訪問するなら春や秋など涼しい季節がおすすめです。