今回は、築城の名手として知られる藤堂高虎が築いた、見事な石垣で有名な伊賀上野城を行ってきました。

城へは、まず「白鳳門」をくぐって登城します。

地元の小学校と高校の間を抜けて真っ直ぐ進むと、伊賀上野城跡が整備された「上野公園」に到着します。

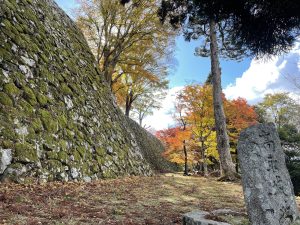

公園に入り、左側の道を登っていくと、伊賀上野城の名物である「高石垣」が姿を現します。この石垣は高さおよそ30メートルにも達し、日本一・二を争う規模を誇ります。間近で見ると、その圧倒的な高さと石積みの美しさに思わず息をのむほどです。

ちなみに、当初この高石垣が全国一の高さと考えられていたのですが、後の調査で、大阪城の石垣のほうがわずかに高いことが判明し、「日本一・二」という表現になったんだそうです。

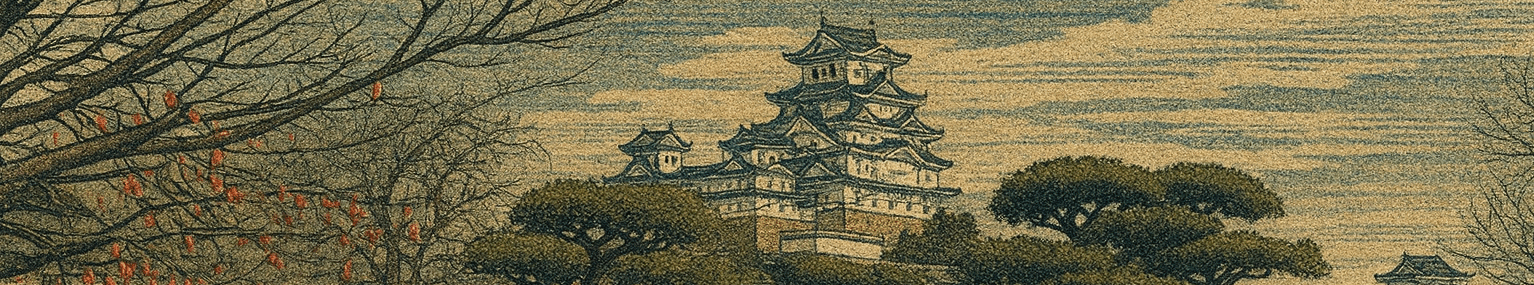

こちらが伊賀上野城の天守閣です。大天守と小天守が連結した、堂々たる姿が特徴的です。

この天守閣ですが復興天守ではありません。藤堂高虎が伊賀上野城を拡張した際、現在の天守台まで築いたものの、天守閣の建設途中で大規模な災害に見舞われ、工事中の天守が倒壊してしまいました。この拡張工事は、大阪城の豊臣氏に備えるために行われたものですが、やがて「大坂夏の陣」で豊臣氏が滅亡したため、天守は再建されることなく、江戸時代から明治維新まで伊賀上野城には天守閣が存在しませんでした。現在の天守閣は、昭和10年に実業家・川崎克氏が私財を投じて建設したもので、先ほどの白鳳門と同時期に整備されたものです。

つまり、現存天守や戦後の復興天守とは異なり、昭和初期に新たに築かれた“模擬天守”なのです。

城内の展示室には、藤堂高虎が使用したと伝わる「唐冠形兜(とうかんなりかぶと)」が展示されていました。この兜は長らく高虎の一族の家で大切に保管されていましたが、昭和期に上野市へ寄贈され、現在は伊賀上野城で一般公開されています。

さすが忍びの里・伊賀上野城だけあって、城内の壁には忍者の人形が張り付いていました。まるで本物の忍者が潜んでいるかのようで、思わず笑ってしまうユニークな演出です。

こちらが天守の3階部分です。昭和初期に建てられた建物だけあって、木造ならではの温かみがあり、レトロな雰囲気を楽しめるのも、伊賀上野城の魅力のひとつです。

天守閣の天井には、城の竣成を祝って贈られた著名人たちの大色紙がはめ込まれています。日本画の巨匠・横山大観の作品をはじめ、当時の文化人による貴重な色紙が並んでいました。

天守閣からは、遠くに伊賀の山々が一望できます。戦国時代、あの山の中腹あたりを通って、徳川家康が本能寺の変の際に命からがら伊賀越えを行ったんだそうです。

天守閣の向かい側には、伊賀上野城の前主である筒井氏時代の天守跡が残っています。

この場所には、江戸時代には、城代屋敷が建てられ、藩政の中心として利用されていたそうです。

搦手のほうへ降りていくと、下から名物の高石垣を見上げることができます。伊賀上野城は高石垣で有名な城ですが、実際に下からその全容を望める場所はこの一画だけで、少し物足りない印象でした。

忍びの里・伊賀らしく、城郭内には「伊賀流忍者博物館」も併設されています。忍者体験や展示を楽しみつつ、“ニンニン”気分で、伊賀上野城にも立ち寄ってみるのがおすすめです。歴史と忍者文化の両方を一度に味わえる、伊賀ならではの城巡りを体験できると思います。